“Meu marido e eu frequentamos o QG da nossa cidade durante 70 dias, exercendo nosso papel de patriotas. Inclusive, fomos duas vezes ao QG de Brasília com o pessoal da nossa cidade. A terceira e última foi em 7 de janeiro, quando participamos da manifestação — todos os custos foram pagos pelo pessoal da cidade. Chegamos às 5 horas da manhã do dia 8 em Brasília, e nosso motorista não conseguiu estacionar, como nas outras vezes, dentro do QG. Ficou dando voltas e nos deixou a 1 km de distância, indo procurar estacionamento. Chegamos a pé ao QG e lá tivemos uma recepção tão linda, bem diferente das outras vezes. As pessoas acampadas saíram de suas barracas para nos receber com palmas e palavras de boas-vindas. Gravamos vídeos mostrando essa alegria, com pessoas batendo palmas. Procuramos o local onde o pessoal da nossa cidade mantinha um acampamento — com banheiro químico e espaço para lanchar —, mas já não havia mais. Então, encontramos outra área para montar nossas barracas. Nosso ônibus fretado nos esperaria até terça-feira, quando voltaríamos todos para nosso estado. Depois da barraca montada pelo meu marido, tomamos nosso café da manhã.”

ESSE É O MOVIMENTO MAIS LINDO. EXEMPLO PARA O MUNDO

“O pessoal do som chamou todos para ir à Praça dos Três Poderes no início da tarde. Nos organizamos com uma cobertinha e alguma comida para ir até lá e voltar somente na manhã do dia 9. Ficaríamos sentados na grama, orando e cantando o hino. A caminhada foi de 8 km e, no percurso, víamos cadeirantes, idosos, famílias inteiras. Era lindo ver aquele tapete verde e amarelo crescendo. Emocionante! Se a imprensa tivesse noticiado, mostrado as imagens, o mundo inteiro se arrepiaria com o nosso movimento. Rodaria o mundo, de tão lindo que era!

Também era muito visível a alegria daquelas pessoas, a confiança de que todos estávamos fazendo algo bom. Enfim, chegamos e passamos por uma revista. Um cordão de policiais vestidos de preto nos revistou, e me senti protegida por estarem fazendo aquilo. Uma policial gentil perguntou se eu tinha algum material cortante, desodorante aerossol, pau de bandeira. Eu disse que não. Ela pediu para olhar minha mochila, e eu a abri para que ela revistasse.

Fomos entrando com o grupo da nossa cidade e vimos que havia pessoas na rampa. Ficamos pensando como conseguiram chegar tão rápido. Nós, muito curiosos, nos aproximamos do prédio, descemos a rampa e eu vi uma janela quebrada — era bem grande. Havia um policial ali na porta. Eu me agachei e entrei, de curiosa mesmo, por aquele vidro quebrado. Logo vi que, internamente, tudo estava esbranquiçado e meus olhos começaram a arder por causa do gás. Perguntei a um policial se poderia ir ao banheiro, e ele disse que sim. Havia fila para ir ao banheiro, tanto para homens quanto para mulheres.”

Isso era por volta das 16h30. Só a caminhada do QG até a Praça leva cerca de uma hora, e nós saímos em marcha organizada de lá às 14h. Um detalhe curioso é que, ao sairmos dos banheiros, percebemos a presença da polícia com escudos de choque. Não demorou muito para que esses mesmos policiais começassem a lançar bombas. Era um ataque de bombas! Meu marido disse para sairmos dali imediatamente, e fomos para a frente do Congresso. Ficamos ali parados por um tempo, sem saber o que estava acontecendo. E começaram a lançar mais bombas, sem que soubéssemos de onde vinham. Descemos um degrau alto — inclusive, meu esposo ajudou duas senhorinhas a descerem. Optamos por não descer pela rampa. A polícia nos empurrava cada vez mais, até que chegamos a um espaço, uma espécie de varanda, por onde deixamos o prédio. Escalamos o gramado lateral e ficamos no alto.

COVARDES, COVARDES, COVARDES!

Só enxergávamos bombas caindo, lançadas por quem deveria proteger o povo, e não compreendíamos a razão daquilo. Mostrávamos a bandeira do Brasil aos policiais; pessoas se ajoelhavam, outras se deitavam no chão. Vimos policiais do Exército a cavalo, tanques com jatos d’água sendo lançados contra os manifestantes, derrubando-os pela pressão. Uma cena de horror. Uma caminhonete estava caída no lago. Vi um rapaz — que penso ser um infiltrado — com um canivete furando os pneus.

Tudo errado. Nossos planos nunca foram de depredar. Então vi um rapaz com o rosto coberto por uma camiseta, apenas os olhos apareciam. Ele estava com um isqueiro nas mãos, tentando queimar as bandeiras hasteadas. Havia outro sujeito ajudando-o a subir no mastro, mas conseguimos impedir. Ele ficou nervoso conosco. Evitamos que muitas coisas ruins acontecessem.

A polícia nos deixou como baratas tontas em frente ao Congresso, jogando bombas de um lado, e então corríamos para o outro. Logo jogavam do outro lado, e nós invertíamos a direção para fugir do ataque. O gás ardia muito nos olhos, o barulho atordoava. Os helicópteros voavam muito baixo, em rasantes. Nos vimos no meio de uma guerra. Meu esposo dizia para irmos embora, que tudo estava muito perigoso, e começamos a subir o caminho de volta ao QG.

Ao voltarmos para o QG, observamos um cordão de policiais. Nessa hora, os patriotas demonstraram toda a sua indignação contra eles. Eu fui uma das que usou palavras hostis, porque não entendíamos como podiam fazer aquilo conosco. Estávamos desarmados, não éramos bandidos, nossas manifestações sempre foram pacíficas. Chamamos eles de covardes várias vezes. Eles ouviram calados o nosso desabafo. Dizíamos para olharem para as famílias inteiras que estavam ali — os idosos, os vendedores de cachorro-quente e pipoca. Tínhamos que ajudar uns aos outros, ser solidários, nos protegendo da polícia, que era quem deveria nos proteger daquele caos. Eles jogavam bombas, e nós ajudávamos quem precisava de socorro, a carregar algo que havia caído no chão. Voltei para o QG ao lado de um senhor que teve os óculos quebrados por uma bala de borracha. Fico imaginando se tivesse atingido seus olhos! Ele estava sangrando.

DEVIA TER OUVIDO MEU MARIDO

No meio de tudo aquilo, lembrei do comentário do meu marido, dizendo que talvez não fosse uma boa ideia ir a Brasília, porque o governo do PT havia assumido e que não era mais a mesma forma de tratar as pessoas. Caminhava e lembrava de suas palavras, e de como insisti para ir à manifestação.

Por nós passavam carros pretos com sirenes ligadas em alto volume, piscando. Muitos veículos. Ao chegarmos nas proximidades do QG, optamos por uma entrada secundária, pois a principal estava tomada por muitos policiais. Fomos por um parque, com um caminho de cimento e várias árvores, e encontramos policiais do Exército informando por onde deveríamos seguir. Diziam para sairmos da mata e irmos pelo caminho indicado. Fomos até nossa barraca, desmontamos e guardamos nossos pertences nas mochilas. Queríamos sair dali o quanto antes.

Ligamos para o nosso ônibus, e o motorista contou que o ministro Alexandre de Moraes ordenou que todas as chaves dos ônibus fossem recolhidas. Ele conseguiu sair de Brasília e disse que nos aguardaria numa cidadezinha próxima, e que tentássemos chegar até lá de Uber ou ônibus de rodoviária. Isso era por volta das 19h do dia 8. Tentamos sair e vimos que, de um lado, havia o Exército fazendo barreira, e do outro, a Polícia Federal. Sei que algumas pessoas conseguiram sair durante a noite, mas não foi o nosso caso. Na nossa cabeça, não passava a ideia do terror que viria dali para frente. Pensamos em dormir no QG e, cedo, voltar para nosso estado. Ficamos acordados a noite toda, com o pessoal conversando sobre os vídeos transmitidos pelas mídias, mostrando as depredações dos prédios públicos. Só então soubemos algo sobre os fatos e ficamos todos horrorizados.

Cedo, apareceu um rapaz na nossa barraca, dizendo que era do Exército. Se identificou como militar, mostrou o celular e nos disse que teríamos uma hora para sair. Não demorou para usarem o microfone e orientar que todos entrassem nos ônibus. Detalhe: às 19h do dia anterior, a polícia estava ao redor do QG, mas os helicópteros não sobrevoavam o espaço aéreo. Porém, ao amanhecer, eles sobrevoaram o QG, acima de nós, fazendo voltar a triste lembrança do dia anterior. Começamos a tremer.

A polícia estava nas ruas, de preto, com seus escudos. Pensávamos estar protegidos pelo Exército, mas começamos a entender que talvez todos iríamos presos. Ficamos resistentes em entrar nos ônibus, ainda pensamos em sair a pé. Fomos ingênuos, inocentes. Os policiais do Exército reforçaram que o único meio de sair era pelos ônibus que eles ofereciam. Um oficial se aproximou e disse para ficarmos tranquilos, pois queriam apenas nos entrevistar e depois nos deixariam numa rodoviária para voltarmos para casa. Não conseguíamos confiar em suas palavras e ficamos num dos últimos grupos a entrar nos ônibus. Foi quando vimos o Exército invadir o QG e desmontar as barracas. Muita gente deixou tudo para trás: barracas, colchões, pertences, compressores, fogões. Tudo! Só queriam voltar para seus lares. Queriam sair daquele pesadelo. A cena final do QG de Brasília me fez lembrar do Holocausto. Me senti dentro de um daqueles filmes, em que pessoas são tiradas de seus lugares, cidades ficam abandonadas, e aquele silêncio ensurdecedor toma conta.

Nos ônibus, fomos levados por horas, rodando pela cidade. Pela janela, vi pessoas dentro de carros fazendo sinal de “L” ou indicando “cadeia”. Alguns cerravam os punhos. Desfilaram conosco até chegarmos à Polícia Militar. Homens e mulheres precisavam fazer xixi, e foi num terreno baldio que nos socorremos. Pensei até que aquele era o momento em que se poderia fugir de tudo aquilo — ninguém iria atrás de nós. Só que todos ali não deviam nada à polícia, e sua única intenção era esclarecer os fatos. Iríamos para a entrevista e tudo ficaria bem. Nada devíamos à Justiça. Os ônibus voltaram a rodar.

RUMO AO CAMPO DE CONCENTRAÇÃO

Ao descermos dos ônibus no Ginásio da Polícia Federal, fomos imediatamente abordados por policiais com cães farejadores. Havia uma fila de agentes formando uma espécie de barreira, e todos foram revistados. Me senti novamente dentro de um filme ou de um pesadelo, vendo aquelas pessoas abrirem malas, mochilas e bolsas. Entramos no ginásio, que já estava lotado. Colocamos nosso colchão em um corredor e começamos a procurar banheiro, água — tudo o que seria necessário para sobreviver ali. As horas foram passando, e ninguém dizia nada.

Às 15h, os policiais fizeram uma vaquinha e nos ofereceram almoço. Na fila, foram priorizadas pessoas com diabetes, pressão alta ou outras comorbidades. Os demais aguardavam sua vez. Pudemos carregar os celulares e avisar nossos familiares, até porque eles já tinham visto pela televisão os ônibus dos patriotas circulando por Brasília, e precisávamos tranquilizá-los. Havia fila para carregar os celulares, e o medo, o desespero e o choro eram visíveis nos rostos dos patriotas.

Ainda na tarde de segunda-feira, dia 10, começaram a chegar advogados. Foi então que entendemos que deveríamos procurar um para nos ajudar na entrevista que fariam conosco. Como sou de outro estado, liguei para uma amiga de Brasília — a Lu, meu anjo da guarda — para buscar a recomendação de um profissional do Direito. Foi assim que conhecemos o advogado que, até hoje, nos atende. A fila para as “entrevistas” priorizava pessoas entre 70 e 80 anos. Como eu e meu marido estamos na faixa dos 40, entendemos que deveríamos esperar até o dia seguinte, pois havia milhares de pessoas ali. Coloquei meu celular para despertar às 3h da madrugada e fui para a fila. Como poucas pessoas estavam ali, conseguimos ser atendidos.

Um dos nossos conhecidos passou por uma sala e ouviu um policial dizendo que o ministro Alexandre de Moraes havia determinado que, a partir daquele momento, nenhum patriota mais deveria sair livre do ginásio. Ele nos contou, apavorado, e aquilo me deixou profundamente assustada. Isso foi por volta das 4h da madrugada. Às 5h30, fui levada para uma sala com duas mulheres, que me revistaram, junto com os meus pertences. Depois fui conduzida a outra sala, onde bateram uma foto minha e foi dada a minha voz de prisão.

Perguntei à policial o que eu havia feito para ser presa, e ela respondeu que era uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. Disse que dali eu seria levada para o presídio. Ao ouvir a palavra “presídio”, entrei em desespero. Logo me imaginei entre criminosas, todas petistas. Pensei que morreria no presídio, que seria massacrada. Nesse momento, a policial informou que eu teria direito a uma ligação. Como era madrugada, gravei uma mensagem para meu filho e minha sogra, contando sobre a situação e pedindo que conversassem com o advogado. A partir daí, entreguei meu celular. Ela o colocou em um envelope pardo. Nunca mais o devolveram.

Quem estava nessa situação foi levado para uma espécie de auditório — homens de um lado, mulheres do outro. Ficamos horas ali. Se sentíssemos necessidade de ir ao banheiro, entrávamos em uma fila e a polícia nos conduzia. O espaço foi enchendo aos poucos, até ficar completamente lotado. Lembro que assinei uma nota de culpa, mas não considero que aquilo represente uma autocondenação. Estou ciente de que não cometi os crimes citados — como terrorismo, tentativa de abolição do Estado por golpe, associação criminosa, incitação ao crime e outros. Assinei que estava ciente das acusações, mas não que concordava com elas.

Estávamos com fome, e uma patriota, a Mariana, tomou a frente pedindo às pessoas que ainda tinham bolachas que compartilhassem com os demais. Ela foi organizando tudo, e gosto de enaltecer essa atitude — sua inteligência e capacidade de liderar, mesmo em situação de crise. Por volta das 14 horas do dia 10, recebemos o almoço, completamente diferente daquele servido no Ginásio. Creio que já era do presídio, pois era uma carne de soja, uma pelota enorme com cheiro muito forte, e nem o arroz dava para comer. Foi o prenúncio do que nos aguardava dali em diante.

MINHA DOR: DESPEDIDA SEM ABRAÇO

Meu marido foi levado no primeiro ônibus para o presídio da Papuda, por volta das 17 horas. Os homens formaram fila e foram levados. Me arrependo profundamente de não ter pedido ao policial para dar um abraço nele. Só consegui olhar para o rosto do meu esposo, muito sério, compenetrado. Lembrei da preocupação dele com os nossos filhos — em nenhum momento, no Ginásio, ele pensou no trabalho ou na empresa. Sentia uma tristeza profunda pela separação da família.

Cheguei ao presídio às 18 horas, já estava escurecendo. O ônibus era como aqueles que vemos em filmes americanos: um banco, uma grade, outro banco, outra grade. Ao chegar, fomos colocadas em um carro no qual nunca mais quero andar — uma espécie de furgão, todo fechado. Você se senta olhando para frente, e do outro lado ficam mais seis presas, separadas por uma placa de ferro e um corrimão onde normalmente se colocam as algemas — embora nós não estivéssemos algemadas. Senti que morreria naquele furgão, tenho fobia. Quando fecharam a porta, era como estar num caixão, tamanha a escuridão. Uma amiga segurava minha mão, pois percebeu minha situação crítica.

APRENDENDO A SER PRESIDIÁRIA

Chegamos ao presídio. Recolheram nossas malas, dinheiro, alianças, brincos, cartões, identidades etc. Em seguida, fomos levadas para outra sala e pediram que tirássemos toda a roupa. Eu estava com sutiã e calcinha escuros e tive que deixá-los ali mesmo, pois dentro do presídio só são aceitas peças brancas — íntimas ou não. Isso foi numa terça-feira, e somente no domingo voltei a vestir calcinha e sutiã. A partir dali, tínhamos apenas uma camiseta, um calção até o joelho e chinelos brancos.

Depois, fui levada a uma máquina de raio X enorme, por onde passamos com uma esteira. Em seguida, fomos orientadas a sentar no chão frio, com a cabeça baixa e as mãos para trás, até que todo o grupo de mulheres estivesse pronto para a próxima fase.

Fomos conduzidas até nossa cela, sempre com as mãos para trás, orientadas a não olhar para as agentes, nem ficar muito próximas ou muito distantes. Ao passarmos pelas celas das detentas, a ficha caiu. Elas gritavam: “Aqui é Lula! Aqui é Lula!” Só consegui imaginar o que seria de nós, patriotas, se fôssemos colocadas dentro daquelas celas. Seria o nosso fim.

Chegamos a uma cela com uma porta de ferro muito grande, com uma pequena abertura. Dois passos depois da porta havia uma grade, e logo chegamos ao local onde ficaríamos: um berçário. O primeiro ambiente era uma sala com um banheiro contendo dois vasos sanitários sem descarga — ou seja, cada vez que eram usados, era preciso encher um recipiente com água e despejar ali. Havia também um chuveiro sem box e três tanques pequenos para lavar roupas. Ainda havia um banco de cimento ao lado de uma falsa janela, por onde entrava um pouco de ar, já que era vazada.

Na sequência, havia quatro quartos com beliches, mas todos já estavam lotados. Fomos acomodadas na sala, mas não havia espaço para 30 colchões para as 30 presas. Tivemos que dividir. Mary e eu compartilhamos um colchão. Sem lençóis, sem travesseiros. Nos ajeitamos como deu.

Logo fizeram teste de COVID em todas nós e ofereceram teste de gravidez — tudo isso na noite da chegada. Recebemos um “kit presa”, composto por sabonete líquido, xampu, condicionador, absorvente, creme antitranspirante, sabão em pó, escova e pasta de dentes. Cada uma tinha o seu e o colocava aos pés, onde dormia. Não havia armários, nem espaço.

Serviram o jantar em uma marmita e informaram que não havia colher. A saída era usar a tampa da marmita. Junto já vinha o café da manhã do dia seguinte: dois pãezinhos e um achocolatado em pó. A janta era horrível, mas se comêssemos o pão e tomássemos o achocolatado, a fome seria grande até o meio-dia. Aprendemos rápido a comer o mínimo da marmita para sobreviver.

105 MULHERES JUNTAS NÃO FAZEM SILÊNCIO

Fiquei onze dias no presídio, e tivemos que aprender a ser presidiárias. Recebemos muito “ferro” das carcereiras — não físico, mas muitos gritos e pressão psicológica. Éramos 105 mulheres desesperadas, trancadas, e as carcereiras exigiam silêncio. Era uma rigidez de cadeia. Só que, quando abriam a porta, todas falavam ao mesmo tempo, pedindo remédios ou outras necessidades.

Duas vezes ao dia havia conferência das presas. A carcereira dizia o primeiro nome, e você completava o restante. Então ficávamos de joelhos até que todas fossem chamadas. Se alguma respondesse “presente”, a carcereira começava tudo de novo. E você continuava de joelhos. Assim funciona a pressão psicológica. Havia também as que mandavam ir para o corredor, mas sem direito a ir ao banheiro ou beber água até o fim da conferência. Aprendemos a nos comportar como elas mandavam, a fazer silêncio.

Fiquei quatro dias sem tomar banho, sempre na esperança de ir para casa logo e tomar banho em um lugar melhor. Só ficávamos sentadas ou deitadas, então não suávamos muito. Também fiquei oito dias sem evacuar, o que deixou as patriotas preocupadas comigo. Comecei a caminhar bastante na hora do sol, e veio mamão. Descobri que o problema era que, ao me sentar no vaso, logo aparecia alguém apurada. Então, uma amiga ficou do lado de fora para que eu tivesse tranquilidade para usar o vaso. Lembre-se: eram apenas dois vasos para 105 mulheres.

Assim como eu tinha esse problema, outra manifestante tinha dificuldade de tomar banho sem porta. Então criávamos uma barreira para que ela se sentisse mais tranquila ao usar o chuveiro. Um detalhe: não tínhamos toalha para nos secar. Um problema difícil de resolver quando não se tem peças de roupa para trocar.

Quando finalmente recebemos calcinhas e sutiãs, lavávamos e pendurávamos nas grades. Mas antes disso, quando tive audiência com o juiz, fiz questão de destacar o meu constrangimento por estar diante dele sem calcinha e sem sutiã, desfilando pelo presídio apenas com uma camiseta e um calção de presa.

Lavar roupa também era uma situação complicada. Ou eu a vestia ainda molhada, ou me enrolava nua no cobertor que recebi para dormir, esperando que a roupa secasse. Porém, se a carcereira abrisse a porta e me visse nua, a situação se complicaria para mim. Aprendi a lavar minhas roupas à noite, dormir nua e vesti-las ao acordar. Com o passar dos dias, conseguimos comprar um kit de presa mais completo. Mas durante todo o tempo, faltava tudo, e nós fomos nos ajudando umas às outras — o que foi uma experiência muito bonita.

Essas mulheres que conheci são maravilhosas: empresárias, donas de fábricas, operadoras de colheitadeiras, entre outras. Minha amiga Lê, outro anjo da guarda, teve a ideia de desfiar uma mantinha antiga de bebê que encontramos ali e fazer terços para rezarmos. Ela confeccionou para quem era católica no grupo. Rezávamos juntas. Aprendemos com ela a fazer marcadores para nossos objetos, criando fitinhas com aquele fio. Colocávamos nos chinelos — todos iguais — que ficavam juntos. Usamos também para identificar nossas escovas de dentes e outros pertences. Foi uma ideia excelente!

LEVEI UM CHOQUE

Depois de ser levada ao presídio, nunca pensei no tempo que passaria ali até que uma carcereira nos xingou, afirmando que tinha ouvido falar que alguém estava secando o corpo, após o banho, com absorvente. Disse ainda que deveríamos economizar, pois o papel higiênico e os absorventes deveriam durar um mês. Como assim? Vou ficar um mês aqui dentro? Fiquei simplesmente chocada com aquela informação. Considero esse um dos três momentos de tortura que vivi na prisão.

O segundo momento foi quando a carcereira mandou que fizéssemos uma fila para informar os estados da federação onde morávamos. Alguém comentou que aquela organização era para nos transferir aos presídios dos nossos estados, informação dita por seu próprio advogado. Entrei em desespero, pois isso indicaria que dividiríamos celas com criminosas. Era uma pressão psicológica enorme. Eu preferia ficar ali com as patriotas — pessoas como eu, corretas, de boa formação, que nunca cometeram crime.

O terceiro momento foi quando a carcereira pediu que colocássemos num papel os nomes das pessoas que gostaríamos de receber no presídio. Escrevi o nome dos meus filhos e da minha sogra. Aquilo me trouxe uma tristeza profunda. Foi muito difícil me imaginar recebendo as pessoas que amo numa penitenciária.

ADVOGADA ISOLADA E PASTORA COM APNEIA

Na nossa cela havia uma advogada que não declarou ser membro da Ordem dos Advogados do Brasil. Num dos dias, a carcereira entrou e disse: “Advogada fulana de tal, vem comigo.” E lá foi ela. Imaginamos que tivesse ido para um lugar melhor ou talvez tivesse sido liberada. Mas, numa das idas à enfermaria, uma das patriotas com pressão alta a encontrou e soube que ela estava numa cela úmida, sozinha, com um chuveiro que era apenas um cano — e havia até uma perereca no local. Morri de pena dela, passando por tudo isso sozinha, sem ter com quem conversar.

Outra situação que me chamou atenção foi a de uma senhora que mora na Suíça e veio visitar a filha no Brasil. Ela estava na nossa cela por ter participado da manifestação do dia 8 de janeiro. Como sofre de apneia, tinha um aparelho para dormir. Ela é pastora e era a mais bem vestida do grupo, pois, como estava vestida de branco no dia em que fomos presas — e branco é a cor do presídio — pôde permanecer com suas roupas. Destacava-se pela elegância.

“LIVRE” PARA VOLTAR À MINHA CASA

Depois de 11 dias no presídio, recebi a notícia de que sairia. Na tarde de 19 de janeiro, 14 mulheres foram liberadas. No dia 20, eu e mais 10 saímos. Foi um momento de muita alegria. Passei a noite toda acordada, olhando para aquelas grades com nossas roupas penduradas para secar. Senti vergonha de estar feliz. Olhei para os rostos das minhas amigas e pensava: “Logo virá mais uma lista de pessoas a serem soltas.” Eu não me achava melhor que elas para sair.

Lembrei até das nossas pequenas conquistas lá dentro. As presidiárias que trabalhavam no presídio eram as responsáveis por nos servir as refeições, passando a comida pelas grades. Aos poucos, foram se afeiçoando a nós. Diziam que não merecíamos estar ali. Inclusive, justificavam a comida ruim dizendo que não eram elas que a preparavam — que fariam comidas boas para nós, se pudessem. Quando passávamos por elas a caminho do banho de sol, nos abanavam. Tenho certeza de que levamos para elas um pouco de amor, de solidariedade. Um pouco de Deus.

No pátio há um barzinho, e quem tem dinheiro pode comprar algo para comer, no valor de até R$ 50,00 a cada 15 dias, como nos contaram. Tem até pizza, doces e outras guloseimas. As detentas que trabalham no bar disseram que nos escutavam cantar. Nossos cânticos de louvor ecoavam pelo presídio, e isso fazia bem para elas.

Na saída, ficou uma saudade imensa daquelas mulheres maravilhosas. Havia uma senhorinha linda que mora em frente ao mar, com o marido. Eles têm uma canoa na porta de casa, que usam para pescar. Essa mulher foi chamada pelas autoridades judiciais, na audiência de custódia, de “elemento que representa risco para a sociedade”. Ela ouviu isso. Nos contou. Então, começamos a apelidá-la carinhosamente de “Nossa Perigosa”.

Vivemos tantas coisas. Criamos até uma bola para jogar na cela. Juntamos vários marmitex e alguém tinha uma meia — não sei como, era algo raro! Jogávamos e nos divertíamos na cela, ou jogávamos queimada no pátio, durante o banho de sol. Encontramos um dominó feito de papel, provavelmente deixado por outras detentas, e jogávamos para nos distrair.

Outra engenhosidade da nossa cela foi com as lâmpadas. Era proibido apagá-las, então criamos capas com marmitex para cobri-las. A mulher mais alta fazia a gentileza de subir e tapar as luzes. Isso reduzia a iluminação e criava condições para um sono melhor.

Guardarei até mesmo a lembrança de uma carcereira — que parecia ser do PT — que nos colocou no pátio, de joelhos, com a cabeça exposta ao sol. Ficamos assim até que todas as 105 patriotas chegassem. Detalhe: com as mãos para trás e sempre olhando para a parede. Foi uma exceção nos onze dias que passamos ali. Ainda bem.

MEU MUNDO CAIU

A saída foi um pouco demorada. Fui até uma mesa, peguei meus documentos, dinheiro e assinei os papéis. A forma de tratamento mudou completamente: não precisávamos mais manter as mãos para trás, os policiais nos receberam bem, disseram que deveríamos comemorar por estarmos livres e informaram que aquele era o momento de colocar a tornozeleira no Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico — CIME.

Eu tinha certeza de que meu marido estaria me esperando no CIME. Sairíamos juntos, como entramos, para cuidar dos nossos filhos e retomar nossas vidas. O critério deveria ser o mesmo, pois somos um casal e estivemos juntos o tempo todo. A advogada que me aguardava explicou que minha prisão em flagrante foi convertida em liberdade provisória, mas trouxe a triste notícia de que meu marido teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Ele permaneceria no presídio da Papuda.

Era inadmissível eu ir para casa sem o meu marido.

Às 15h eu estava na rua, e a roupa que estava na minha mochila havia mofado. Atravessei a rua em frente ao CIME e comprei, num camelódromo, uma roupa muito simples, apenas para conseguir chegar em casa. Às 4h da manhã seguinte, dia 21 de janeiro, eu estava em casa. Com sete quilos a menos. Comi apenas o suficiente para sobreviver.

A LONGA ESPERA PELO MARIDO

Minha rotina antes da saída do meu marido era bem resumida: toda segunda-feira eu precisava me apresentar no fórum. Não podia ter contato com as amigas de cela que também haviam sido liberadas. Nunca consegui falar com meu marido, e as informações que chegavam eram apenas por meio do advogado. O ministro Alexandre de Moraes dificultou tanto as visitas que, mesmo as virtuais, exigiam uma série de documentos — até mesmo a comprovação da terceira dose da vacina contra a Covid.

Sabia que meu marido estava muito abatido, pois vi uma captura de tela de uma audiência virtual que o advogado teve com ele. Passei madrugadas em claro, buscando qualquer nova informação que indicasse sua soltura. Pedia a Deus que colocasse um anjo ao lado do ministro, para que ele tivesse misericórdia das tantas famílias sofridas, sem que qualquer crime tivesse sido cometido.

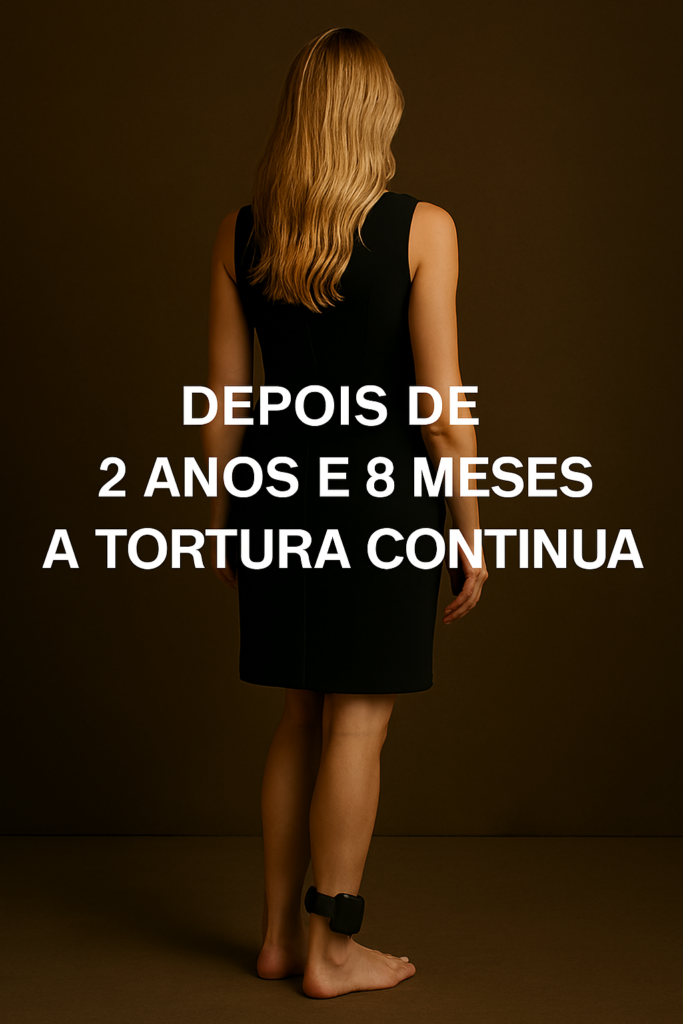

Minha liberdade está muito limitada. Não faz muitos dias que troquei a tornozeleira do CIME por outra, aqui do meu estado. Essa nova tornozeleira machuca meu tornozelo, mesmo com curativo. Tive que passar novamente por raio X, fiz aquela foto com plaquinha — como vemos em filmes — e estou com medo de ser presa novamente. Esse medo atrapalha meu emocional. Fui ao trabalho, mas não me senti bem. A sensação é de que poucas pessoas entendem o que é ser patriota. Muitos criticam, e essa situação revelou quem realmente é — ou não — minha amiga.

A única coisa que posso dizer é que meu marido e eu não fizemos nada de errado. Quem quebrou, fugiu. Se algum patriota se exaltou naquele dia, que pague pelos seus atos. É assim que deve ser. Tenho fé e continuo sendo patriota, com orgulho. Nada mudou. Na minha tornozeleira, amarrei uma fitinha que representa as cores do Brasil.”

Publicar comentário